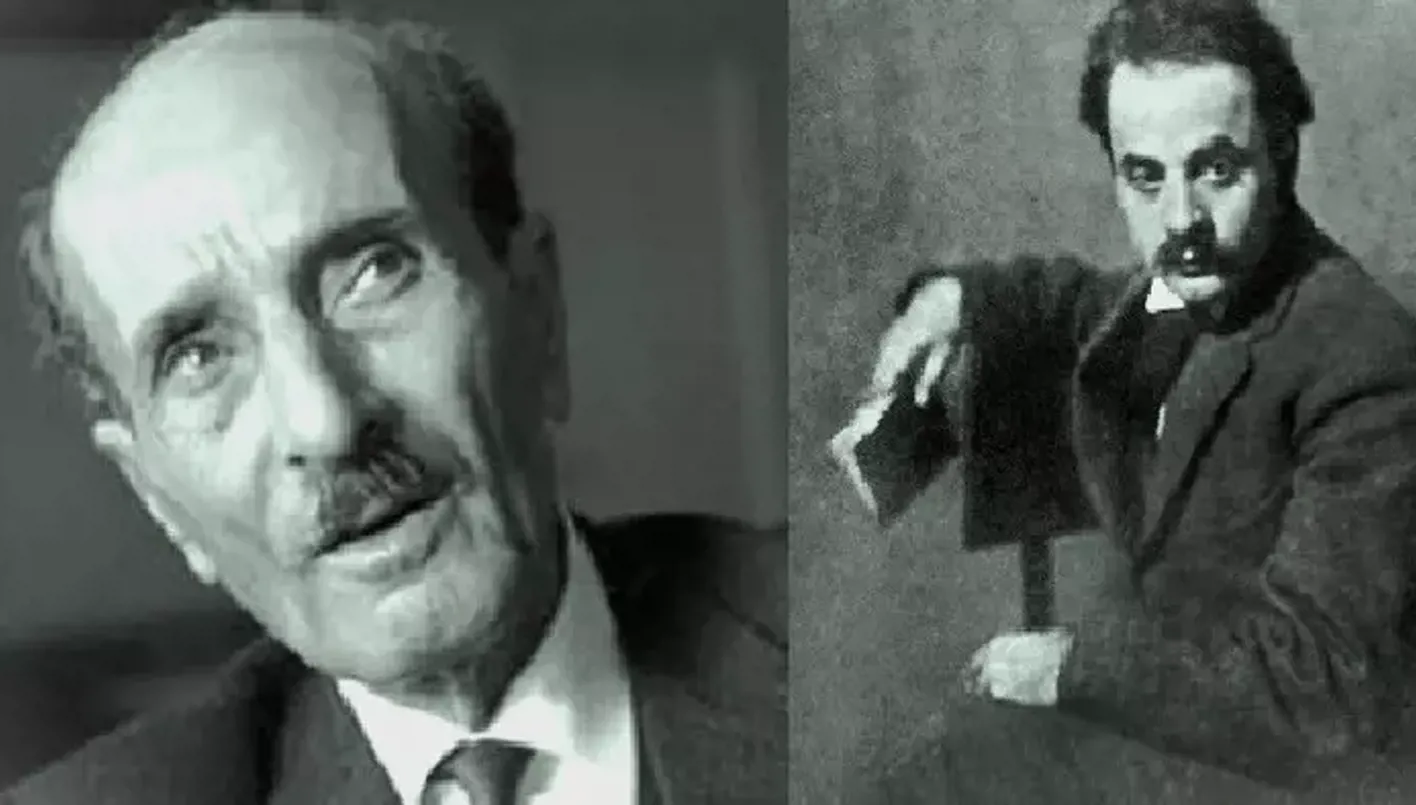

جبران ونعيمه: صداقة متجددة تنبعث من عمق الأرواح وتزخر بروح النهضة

بقلم: فاروق غانم خدّاج

كاتب لبناني وباحث في الأدب والفكر الإنساني

في مطلع القرن العشرين، بين زحام نيويورك وصخبها، وُلدت واحدة من أعمق الصداقات الأدبية في التاريخ العربي الحديث. صداقة جمعت بين جبران خليل جبران وميخائيل نعيمه، ولم يكن لقاؤهما مجرّد مصادفة عابرة، بل لقاءً خطّه القدر في لحظة مفصلية من مسيرة الأمة العربية، وفي مدينة كانت تضجّ بالحراك الثقافي. عبقريّان تلاقيا في زمنٍ كان أحوج ما يكون إلى صوتٍ للحكمة والجمال. وعبر هذا المقال، نبحر في تفاصيل العلاقة الفريدة التي شكّلت منعطفًا بارزًا في تاريخ الأدب العربي الحديث.

كان العالم العربي آنذاك يعيش مخاض تحوّلات كبرى. الدولة العثمانية تتهاوى، والهوية العربية تبحث لنفسها عن ملامح جديدة وسط ركام الماضي وأسئلة المستقبل. في هذا المناخ المشحون بالتوتر والآمال، اختار كثير من المثقفين العرب الهجرة إلى الأميركيتين، فرارًا من القمع وحملًا لمشاريع النهضة في حقائب الروح. من بين هؤلاء، كان جبران خليل جبران الذي غادر لبنان إلى بوسطن عام 1895 وهو بعدُ طفل صغير، يرافقه طيف الحنين وجذوة الحلم. ولحق به بعد سنوات ميخائيل نعيمه عام 1911، ليدرس القانون ويُكمل مسيرته الفكرية في فضاء الحرية.

ولم يكن أي منهما يتوقّع أن تجمعهما مدينة نيويورك لاحقًا، ليفتحا معًا صفحة جديدة في سجلّ الإبداع العربي. تعرّفا إلى بعضهما عام 1916، بوساطة الشاعر نسيب عريضة، لكن ما بدأ بمعرفةٍ أدبية عابرة، سرعان ما تحوّل إلى صداقة راسخة وعميقة. كان جبران حينها في الثالثة والثلاثين من عمره، بينما كان نعيمه يصغره بست سنوات. غير أنّ الفارق العمري تلاشى أمام التقارب الفكري، والتكامل الشعري، والتوازي في الرؤية.

في عام 1920، أسّس نعيمه مع مجموعة من الأدباء المهاجرين “الرابطة القلمية”، وكان جبران ركنًا من أركانها الأساسية، بل روحها المُلهمة. لم تكن هذه الرابطة مجرّد نادٍ ثقافي، بل مشروعًا أدبيًّا يطمح إلى تجديد اللغة والروح معًا، وتحرير الإبداع من قيود التكرار والجمود. هنا ظهر التوازن اللافت بين الشخصيتين: جبران بشخصيته الكاريزمية ورؤيته الملتهبة، كان الزعيم الروحي للرابطة، فيما مثّل نعيمه العقل التنظيمي، صاحب الفكر الهادئ القادر على تحويل الرؤية إلى خطة.

على المستوى الإبداعي، كان الاثنان يجسّدان وجهين لرؤية واحدة. كتب جبران باللغتين العربية والإنجليزية، منفتحًا على آفاق الغرب وأحلام الشرق، بينما اختار نعيمه الكتابة بالعربية وحدها، مؤمنًا بأن التعبير الصافي لا يحتاج إلا لأداةٍ واحدة. جبران كان شاعر الرمز والصورة، لغته مكثّفة، تخاطب القلب وتحاكي الإلهام. أمّا نعيمه، فتميّز بأسلوب تحليلي عميق، يخاطب العقل ويروّض التأمل. جبران كتب “النبي”، الذي صار من أكثر الكتب مبيعًا وتأثيرًا في القرن العشرين، فيما قدّم نعيمه “مرداد”، الكتاب الصوفي الفلسفي الذي يمضي بالقارئ في رحلة روحية داخليّة نحو الخلاص.

رغم الاختلاف في الأسلوب، كان الجوهر واحدًا. كلاهما آمن بقوّة الأدب كأداة للتحرير، ورفض القيود الطائفية والقومية الضيقة، ودعا إلى إنسان جديد، متصالح مع ذاته، متحرر من أصفاد التقليد. كتب جبران: “الحب لا يعطي إلا نفسه، ولا يأخذ إلا من نفسه”، وهي عبارة تلخّص فلسفةً ترى الحب جوهرًا مستقلًّا لا يُقيَّد. بينما كتب نعيمه: “إن أعظم انتصار للإنسان هو انتصاره على نفسه”، مجسّدًا دعوة دائمة للارتقاء الداخلي والانعتاق من قيود الأنا.

ولم تخلُ العلاقة بينهما من اختلافات فكرية أو مشادات في الرأي، كما تظهر في بعض الرسائل والمذكرات. كان جبران أكثر اندفاعًا وعاطفية، يكتب تحت وحي الإلهام والحدس، فيما عُرف نعيمه بحكمته واتزانه وتأمّله العميق قبل اتخاذ أي موقف. لكن تلك الاختلافات لم تكن يومًا سببًا للفرقة، بل عاملَ غِنى وإثراء. كتب جبران لنعيمه في إحدى رسائله: “إن اختلافنا في الرأي لا يقلّل من احترامي لفكرك، كما لا يغيّر من يقيني بأننا نسير نحو غاية واحدة”.

بعد وفاة جبران عام 1931 عن ثمانية وأربعين عامًا فقط، لم يتردّد نعيمه في تكريس جزء كبير من حياته للحفاظ على إرث صديقه. كتب عنه كتابًا بعنوان “جبران خليل جبران”، قدّمه فيه لا كناقدٍ متعالٍ، بل كصديقٍ وفيّ يعرف الزوايا الخفية في شخصية جبران وأسرار نضوجه الإبداعي. كما ضمّن كتبه اللاحقة شذرات من تلك العلاقة، وأضاء جوانب لا تعرفها الأضواء ولا تظهرها الشهرة.

ولعلّ ما يزيد من فرادة هذه الصداقة هو أنّها لم تكن مشروطة بمنفعة، ولا قائمة على تبادل مصالح، بل على تقدير متبادل، وإيمان مشترك بأن الأدب رسالة قبل أن يكون مهنة. لم يكن جبران ونعيمه طيفيْن متقابلين، بل شعلتين تُنيران درب النهضة من زاويتين مختلفتين.

اليوم، بعد مرور أكثر من قرن على لقائهما الأول، تبقى أعمالهما حيّة، لا تغيب عن الرفوف ولا عن وجدان القرّاء. لا يزال “النبي” لجبران يُقرأ ويُترجم ويُستلهم، ولا تزال مقالات نعيمه وكتبه تُدرّس في الجامعات. لكن الأهم من ذلك كلّه، هو أن صوتهما لا يزال يُصغي إليه القارئ وكأنه يتلقّى من صديق حكيم، لا من كاتب بعيد. وما كتبه الاثنان لم يكن مجرد أدبٍ جميل، بل كان روحًا حية، تنبض بالمعنى، وتحمل رسالة تتجاوز الزمان والمكان.

في زمننا الحالي، حيث تتراكم الأصوات وتتنازع التيارات، تقدم لنا تجربة جبران ونعيمه درسًا بالغ الأهمية. لقد أثبتا أن الاختلاف لا يفسد الود، وأن التباين في الأسلوب لا يُلغي التوافق في الغاية. وأنه يمكن لصديقين أن يختلفا في الطريق، ويصلا إلى المعنى ذاته. كما قدّما مثالًا نادرًا في المشهد الثقافي العربي، على صداقة تقوم على الفكر لا على الانتماء، وعلى الروح لا على الأطر.

لقد كانت صداقتهما صداقة تنبض بالنهضة، لا بالحنين وحده. وكان تواصلهما تعبيرًا صادقًا عن إيمان بأنّ الكلمة تستطيع أن تكون بيتًا، والكتاب موطنًا، والروح جسراً بين الضفاف. عبّرا عن هذا أصدق تعبير، حين قال جبران: “في وداع الأجساد بقاء للقلوب”، فردّ عليه نعيمه لاحقًا: “ما أجمله من وداع عندما يكون اللقاء بعده أبديًّا”.

وحقًّا، لقد ودّعا الجسد، لكن الكلمة ظلّت حيّة، تتجدّد في كلّ قارئ يبحث عن الضوء.