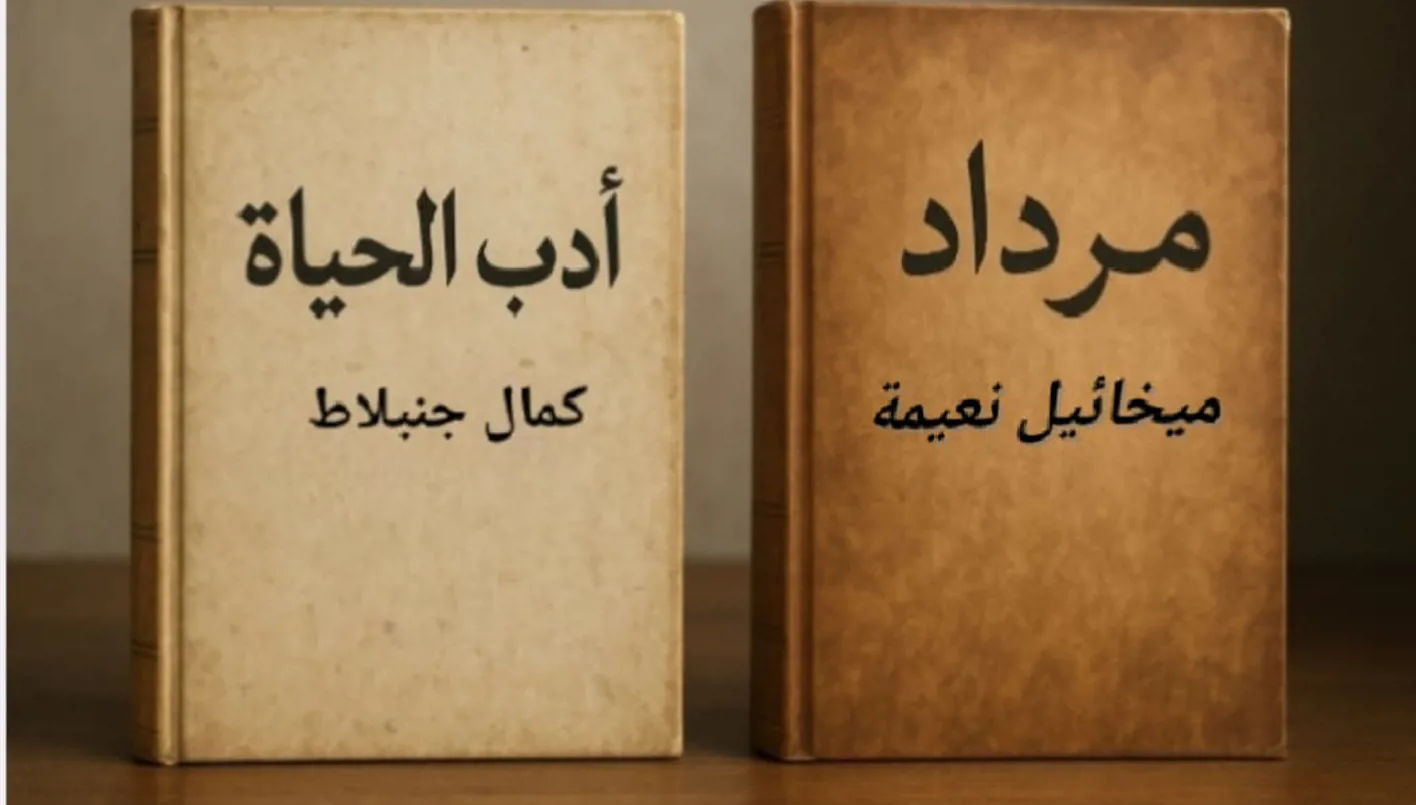

روحانيون في أمة واحدة: ميخائيل نعيمة وكمال جنبلاط كما لم تكتشفهما من قبل

بقلم: فاروق غانم خدّاج

كاتب لبناني وباحث في الأدب والفكر الإنساني

في زمنٍ تاهتْ فيهِ الحِكمةُ بين زِحامِ الأصواتِ، وغابتِ الحقائقُ وراءَ سُحُبِ الكلماتِ الجوفاءِ، تقفُ ذِكرى ميخائيل نُعيمة وكمال جنبلاط كشجرتَي أرزٍ شامختَين في فضاءٍ يضجُّ بالأعشابِ الضحلةِ. كم من أوراقٍ صُرِفَتْ في الحديثِ عنهُما، وكم من محابرَ نُضِبَتْ في تحليلِ نصوصِهِما، ولكنْ كم من قلوبٍ وعَتْ جوهرَ ما نثراهُ في دُنيا الفكرِ والرُّوحِ؟ لقد صارا أيقونتَينِ في متاحفِ الثقافةِ، بينما جوهرُ رسالتهِما يغيبُ في زِحامِ التبجيلِ الشكليِّ.

في صومعةِ الشَّخروبِ، حيثُ لا تُسمَعُ إلَّا حفيفُ أجنحةِ الحِكمةِ، كان ميخائيل نُعيمة ينسُجُ عُزلتَهُ الذَّهبيَّة. لم يكنْ صمتُهُ انسحابًا، بلْ كانَ اقتحامًا لأعمقِ أسرارِ الوجودِ. كتبَ في مذكّرات الأرقش كلماتٍ كأنّها ندى الفجرِ: “الوحدةُ هي اللحظةُ التي تسمعُ فيها الكونَ ينبضُ في عُروقِك.”

وفي مرداد، ذلكَ الكتابُ الذي يُشبهُ مزمورًا فلسفيًّا، يقولُ: “كلّما ازددتَ قربًا من صمتِك، ابتعدتَ عن ضجيجِ العالمِ، واقتربتَ من الحقيقةِ التي لا تُقالُ.”

لقد حوَّلَ نُعيمة بيتَه الريفيَّ إلى هيكلٍ للحِكمةِ، وجعلَ من القراءةِ عبادةً، ومن الكتابةِ مناجاةً.

وعلى الضفةِ الأخرى، خاضَ كمال جنبلاط تجربةَ الرُّوحِ في أَتونِ السياسةِ، حيثُ تتحوَّل المبادئ إلى امتحانٍ يوميٍّ. في “خَلوةِ الشّاوي”، بين دفّتَي الكتبِ وأغصانِ الأشجارِ، كانَ يجدُ ذلكَ التوازنَ النادرَ بين الفكرِ والعملِ. كتبَ في يوميّاتهِ كلماتٍ كالنارِ: “السياسة بلا أخلاقٍ كجسدٍ بلا رُوحٍ، والأخلاقُ بلا سياسةٍ كروحٍ بلا جسدٍ.”

لم يكنْ زهدُهُ انقطاعًا، بلْ تحرُّرًا من قيودِ المادةِ، ولم يكنْ إيمانُهُ شعارًا، بلْ قوَّةً دفعَتهُ ليكونَ خادمًا للشَّعبِ، كما يخدمُ الراهبُ مذبحَه.

ما جمعَ بين العظيمَينِ لم يكنْ تشابُهًا في الأفكارِ، بلْ تلاقيًا في الجوهرِ. حينَ كتبَ نعيمة مقدّمةَ ديوانِ جنبلاط فرح، لم يكن يُقدِّمُ نقدًا أدبيًّا، بلْ كانَ يُعانقُ روحًا شقيقةً. قالَ كلماتٍ كالعسلِ:

“هذه القصائدُ ليستْ حروفًا على ورقٍ، بلْ هي أنفاسُ إنسانٍ يعرفُ أنَّ الحبَّ أعظمُ من الفلسفةِ، وأنَّ العطاءَ أصدقُ من البلاغةِ.”

لقد أدركا معًا أنَّ الأدبَ الحقيقيَّ ليسَ زخرفةً للعقلِ، بلْ منارةً للرُّوحِ، وأنَّ السياسةَ النبيلةَ ليستْ صراعًا على السلطةِ، بلْ رسالةً إنسانيَّةً.

اليومَ، بينما تتراكَمُ الدراساتُ عن أدبِهِما وفكرِهِما، يبقى السؤالُ الأهمُّ: كم منَّا يعيشُ ما كتباهُ؟ في عصرِ السُّرعةِ والسَّطحيَّةِ، أصبحتْ تجربتُهما كنزًا ثمينًا لمنْ يبحثُ عن عُمقٍ في زمنِ القشورِ.

لقد علَّمنا نعيمة أنَّ القراءةَ الحقيقيَّةَ هي لِقاءٌ بين رُوحَينِ، وأنَّ الكتابَ الجيِّدَ هو الذي يهُزُّ كيانَكَ قبلَ عقلِكَ.

وأمَّا جنبلاط، فأثبتَ أنَّ القيادةَ الحقيقيَّةَ تبدأ من تهذيبِ النفسِ قبلَ إصلاحِ المجتمعِ.

بين أيدينا اليومَ بحرٌ من الكتبِ التي تناولتْ سيرتَهما، ولكنْ أينَ من يستطيعُ أن يَحيا بروحِ ما كتباهُ؟

في زمنِنا هذا، حيثُ تكثرُ الشِّعاراتُ وتقلُّ الممارساتُ، تظلُّ رسالتُهُما نِبراسًا يُضيءُ طريقَ مَنْ يبحثُ عن حياةٍ ذاتِ معنًى.

وربَّما تكونُ هذه أعظمَ وصيَّةٍ تركاها لنا: أن تتحوَّلَ أفكارُنا إلى حياةٍ نعيشُها، لا مجرَّدَ كلماتٍ نُردِّدُها، وأن تكونَ رُوحانيَّتُنا ممارسةً يوميَّةً، لا طقوسًا شكليَّةً.

فهل نستحقُّ أن نكونَ تلاميذَ حقيقيّين لهذينِ الحكيمينِ؟

أم نَظلُّ نقرأُ عنهُما بإعجابٍ، بينما نعيش بعيدًا عن رُوحِ ما علَّماهُ؟

ذلك هو التحدِّي الذي يطرحانِهِ على ضميرِ كلِّ قارئٍ: ألَّا تكونَ الثقافةُ مجرَّدَ ترفٍ فكريٍّ، بلْ حياةً تُعاشُ بكلِّ الجوارحِ.