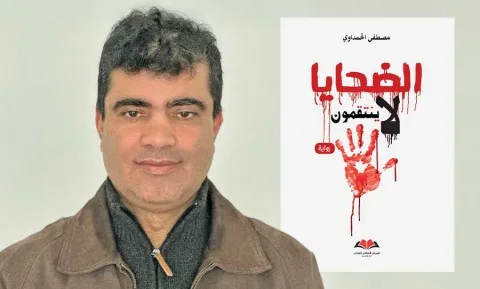

الحبيب الأبدي ربي: عندما يثأر الضحايا لأنفسهم.. في سياق رواية مصطفى الحمداوي

الحبيب الدائم ربي

رغم أن صفحة ما سمي بـ”سنوات الجمر والرصاص”، قد تم طيها إلى غير رجعة، فإنها ماتزال موضوعا غير مستنفد في مجال الكتابة. ومع ذلك فإنه بالنظر إلى ما كتب عن هذه الفترة العصيبة، من تاريخ المغرب الحديث، من تقارير وحوارات وسرود ومحكيات، خاض فيها الضحايا والشهود والصحفيون والأدباء على السواء، فقد صار من المجازفة استيحاؤها من جديد دون الوقوع في فخ القول المستعاد. ولا شك أن الكاتب مصطفى الحمداوي كان يدرك جيدا حجم الصعوبة التي سيواجهها وهو يخوض غمار النبش في الذاكرة مع الخائضين. لقد كان يعي بلا شك ، وهو يلملم خيوط روايته “الضحايا لا ينتقمون”، أن أمواه كثيرة فاضت فوق الجسور، في الواقع والكتابة، وبات ما جرى وما قيل في ذمة تاريخ لن يتكرر وإن كان غير منذور للنسيان. فلمَ النبش في رماده من جديد؟ وما الإضافة النوعية التي من الممكن تقديمها للقارئ الذي أتخمته تلك السرود المؤلمة والحكايات الجريحة، عن معانيات الضحايا في الأقبية والمعتقلات، التي يتعدى فيها سقف الخيال واقع الحال؟ وأسئلة أخرى تستوجب من صاحبها قدرا كبيرا من الاحتراس ما لم نقل الجسارة الأدبية. من ثم فإن أي استدعاء لهذا الماضي لا بد له من مراعاة المسافة الضرورية بين الماضي والحاضر من جهة، وبين الواقع والمتخيل ، من جهة أخرى. ذلك أن الصراع الدموي بين السلطة السياسية ومعارضيها أهدر فرصا ثمينة من “الزمن المغربي” كان بالوسع فيها المساهمة معا في بناء مجتمع ديموقراطي يتسع للجميع ، لم ينتبه لها خصوم الأمس إلا متأخرين. ولأن الجروح كانت عسيرة الالتئام فقد تم التفكير في “هيأة الإنصاف والمصالحة” لتبذل مجهودا معتبرا حاول جبر الخواطر وتضميد الكُلوم. وهكذا، وبعد التسويات والترضيات، غدا المعارضون السياسيون جزءا من النظام السياسي، وصفا المشهد السياسي أو كاد. لولا أن جمرات وقادة لم يتم الالتفات إليها، ظلت تحت قش التسوية، كأعراض محتومة في العلاجات المعقدة. ولئن كانت كدوم قد التأمت فإن رضوضا بليغة أصابت أعضاء أخرى حيوية من الجسد المغربي. ومن هذه النقطة بالذات التقط الأستاذ الحمداوي ، المغربي المقيم بهولندا، موضوع روايته التي رأى فيها أن النزف في مكان آخر ما يزال، هذا إذا حورنا، قليلا، عنوان رواية شهيرة لـميلان كونديرا. لقد أفاض الكثيرون في سرد ما عاناه السجناء والمعتقلون في مراكز التعذيب والمعتقلات، من خلال مذكرات وحوارات وسير ذاتية، فضلا عن روايات و تخييلات، ركزت بالأساس على الضحايا المباشرين، في حين أن متضررين آخرين لم يتم الالتفات إليهم، ولا إنصافهم، عن قصد أو من دونه . رغم هول ما تكبدوه من خسائر غير قابلة للتعويض. صحيح أنهم لم يعتقلوا ولم ينكّل بهم في السراديب المظلمة، وكونهم لم ييوحوا بآهاتهم،رغم أن تباريحهم كانت أشد إيلاما،ما أصغى إليهم أحد، و لم يتم إحصاؤهم ضمن الضحاي، ولو باب جبر الخواطر،ا فضاعت حقوقهم وطواهم النسيان، فقط لأنهم لم يكونوا تحت دائرة الضوء. إنهم أولئك الذين شاءت أقدارهم أن يوجدوا في المكان الخطأ واللحظة الخطأ، لحظة الانفجار، فأصابتهم الشظايا إصابات جسدية ونفسية غائرة وموجعة. ورغم أنهم، عكس الضحايا الآخرين، كانوا يعرفون جلاديهم، الذين نكلوا بهم من دون أقنعة، فإنهم ما فكروا في الانتقام منهم، وأنّى لهم، وإن سلكوا سبلا مازوخية في الانتقام من ذواتهم هم. كشأن عيسى الحمروني، مثلا، الذي سيدرك، بعد فوات الأوان، إلى أي مدى، أنه كان شبيها ببطل إشكالي مُنْبَتٍّ، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وأنه كان مجرد حطب لنار أكلت الأخضر واليابس، وأي حسرة تلك التي سيعي فيها أن نضاله، ونضال رفاقه، كان مغشوشا وبلا جدوى، فاكتفي، في خيبته، بحياة اللهو والعبث واللا معنى، مستعيدا في أسى سيرته وسير رفاقه العبثية. إن في حنين الحمروني إلى حبيبته جيفارا المناضلة، وما عانته من تعذيب وحشي على يد الضابط الذهبي نوعا من التنفيس المشوب بالندم وتأنيب الضمير. وشمل هذا التيه أغلب شخصيات الرواية التي ما كان لها أن تكون قريبة من بؤرة الصراع لولا سوء طوالعها، كقضاء وقدر محتومين. وحين انقشعت غيمة الصراع وانفرجت الغمة ألفت أنفسها وحيدة في مواجهة الماضي الذي يمسك شبحه المخيف بتلابيبها، ولا سبيل إلى الخلاص من كابوسه إلا بالهروب إلى الأمام، كما يقال. هكذا سنجد، مثلا، شخصية ليلى التي ستهجر، مُرغمة، قريتها إلى مراكش لتربط شبكة معقدة من العلاقات الملتبسة مع أصناف من مجتمع الظل والرذيلة والخروج عن القانون، وابن بلدتها عبد الهادي وآخرين، كالمتشرد فريد وضابط المخابرات زروال اليعقوبي الجلاد والضحية في آن. لكل منهم حكايته وأسراره، لكن يجمعهم أنهم كانوا كلهم رمادا في دستوبيا قيامية. بعضهم كانت له يد فيها، وبعضهم أُشرٍك فيها رغم أنفه، وبعضهم كان مجرد شاهد لم يشاهد شيئا، عدا كونه كان قريبا من نار الفتنة فأحرقه لهيبها.

لا نريد، في هذا الهامش، استعادة وقائع الرواية وسير شخوصها، ولا النوب مناب القارئ في تلخيص متنها المتشابك والمعقد، بقدر ما يعنينا التذكير بالجهد الفني الذي بذله الكاتب في تحبيك عوالم روايته، بعيدا عن الإركام التوثيقي، بدءا باختيار توبولوجيا الفضاءات مرورا بتوزيع زوايا الرؤية و تعدد الأصوات وصولا إلى الاشتغال الفني، الذي اعتمد التدرج في بناء الشخوص وتمثيليتها، وتنمية الوقائع عبر آليتي الاسترجاع والاستباق.وكذا دقة الوصف وكثافة الحوار في رسم اللوحات المشهدية وتوازيها،، من دون الوقوع في مطب المصادرة على حكايات تاريخية متعالية عن سنخ النص. بحيث إنه لم يكن مقيدا بمتن حكائي جاهز سلفا، ليعيد صوغه كما فعل غيره، لأن مرجعه رغم تاريخيته و “واقعيته الموهومة” كان تخييليا بالأساس. فاختيار مدينة مراكش كـ” توبوس” لتحريك شخوص روايته،لم يكن أمرا عتباطيا.بالنظر إلى ما تحوزه ورمزية، فهي ليست مجرد مدينة، من بين مدن مغربية أخرى وحسب، ولا ركحا منفصلا عن أدوار الشخوص والفواعل، وإنما هي دال مشحون بالمداليل المتضافرة، إنها كناية عن المغرب بمختلف امتداداته وتنوعاته، في الماضي والحاضر والمستقبل .

وعليه فإننا نستطيع التأكيد على أن الكاتب مصطفى الحمداوي قد كسب الرهان الصعب في روايته “الضحايا لا ينتقمون”، في تناول موضوع مكرور بطريقة غير مكرورة، وتوظيف للتاريخ دون أن يجعل من روايته تاريخية بالضرورة ، سيما وأنه أولى اهتماما لـ “الرومانيسك” أكثر من اهتمامه بالتوثيق التاريخي ، حتى وإن كانت خلفية روايته تاريخية.

ـــ

مصطفي الحمداوي، الضحايا لا ينتقمون، المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزيع، 2024.